首页 >

滚动

首页 >

滚动

走进郑州亳都·新象项目

3600年前,这里是商代第一位君王汤所建的亳都,而今,它即将以全新的面貌成为郑州文化复兴和城市更新的典范。走进新旧石板铺就的宛折主街,你能欣赏到新乡城隍庙卡子花木雕中荷花形象的清新典雅,也能领略到洛阳潞泽会馆石雕中狮子形象的威武潇洒;能被山西晋派砖雕浑厚、质朴的视觉冲击深深震撼,也能因浙江东阳木雕层次丰富、平面装饰性强的艺术魅力而连连称赞……

郑州文庙以东,郑州商都博物馆以北,一处兼具历史与潮流的传统风貌现代商业街区正慢慢揭开它的神秘面纱。青砖灰瓦装扮下的建筑主体,高峻挺拔;又以紫铜、黄木、玻璃相衬,更显精致俏丽。虽以“传统”命名,整体却不失现代之风。

郑州亳都·新象项目——作为商代都城遗址核心区6大片区的首开项目,一头连着历史文脉,一头连着老城复兴。它是河南省十四五规划“建设文化强省”的重大工程、郑州市深推文化强省的头号工程,旨在打造郑州市中心最具特色的传统风貌现代都市文化商业街区。项目建筑面积约4万平方米,包含1条主街,多条巷道,15所错落有致、文化主题各不相同的院落等。作为建设者的中建八局,正以高度的责任心和匠心,雕琢着这件定制版“大型工艺作品”。

“取经人”的“取经路”

2022年2月,怀揣着打造业内精品的信心与决心,带着如何准确地把中原传统文化浓缩于15个院落中的疑问,项目团队在河南省内开启了一场关于中原传统文化的“取经路”。半年时间,他们走遍了河南17个地市,认真考察每座城市保留的传统特色民居文化特点并成功应用于15个院落中。

中原传统文化“取经路”刚结束,团队继续踏上了传统风貌建筑“取经之旅”。这一次,他们走出了河南,走向了全国,在山东、山西、西安等十余座城市调研了知名传统风貌街区40余个,考察了砖瓦、幕墙、玻璃、门窗等特殊构件物料供货商数百家。

路一直在脚下,他们一直在出发。

去年7月的一天,大约晚上7点,项目装饰经理徐庆迎兴奋地走进办公室:“小尚,抓紧订今晚飞上海的机票,门窗难题有转机了!”采购员尚波听后赶紧看了看手机,距离当天郑州飞上海的最后一趟航班已不足三个小时,无疑又是一次迎着夜色说走就走的“旅行”……

项目比一般传统风貌建筑高2-3米,不仅门窗尺寸偏大,而且单是门窗型号就有二三百种,非常规、难度高的特点导致门窗迟迟没有解决方案。

在徐庆迎一行候机期间,门窗厂老板突然联系说因特殊原因要去杭州出差,见面时间暂缓。但时间不等人,门窗问题影响项目整体进度,在徐庆迎和厂商老板沟通交流后,双方约定当晚见上一面。

都说好事多磨,徐庆迎所乘航班因天气原因延误两个多小时,等见到门窗厂老板时已是凌晨两点,对方感慨说:“干了这么多年生意,凌晨两点接待顾客,还是头一次遇见”。双方就项目超高及各类型门窗事宜相谈甚欢,不觉间,窗外已逐渐亮了起来……

当“原创”遇上“非遗”

二次创作专项会议上,大家讨论的声音越来越低,神情也变得严肃起来。“那就再查阅资料,修改设计方案,保证细节更符合历史!”项目执行经理刘景成的话打破了会议室短暂的平静,大家听后频频点头。殊不知,会议讨论的1号院落东山墙影壁墙原创设计方案,已修改了七次。

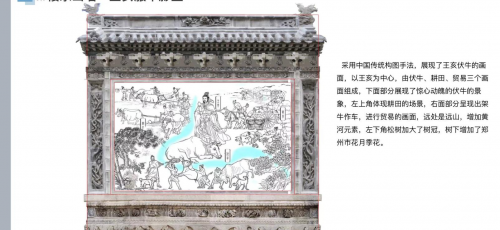

1号院落位于项目南入口,也是项目开放后的主入口。在甲方、方案院、项目团队等多方调研讨论后,决定将商代发展过程中一个不容忽视的文化缩影——“王亥服牛”的典故以砖雕的形式呈现在1号院落东山墙宽6.8米、高6.5米的影壁墙中,而且为保证呈现效果,特聘请晋派砖雕第八代传人、山西省级非物质文化遗产项目代表性传承人负责雕刻。

“王亥服牛”讲述的是商国君主王亥驯服牛用以耕种、贸易,从而开创了华夏商业贸易先河的故事。虽典故意义重大、影响深远,但可参考的图像资料不仅少,而且细节经不起推敲。为将典故高度还原,项目团队联合非遗传承人参考了大量文献资料及历史文物,对该文化典故进行了二次创作。“哪怕是远处犁的形状、近处小犬的形象,也是在参考了大量出土文物后绘制而成的。”项目设计人员牛世亮解释说。

2024年2月底,经过十余次的修改,这幅历时近三个月创作的“王亥服牛”原创设计方案终于落地成型。很快,它将通过非遗传承人手中的刻刀,以全新的面貌为人们再现“王亥服牛”的传奇故事。

而今,项目关键部位的石雕、砖雕、木雕等构件均是由十余位国家级和省级非遗传承人会同民间工匠依据中原文化特点绘制线稿,并不断优化修改后手工制成。可谓集全国之大成见中原缩影,10号院落由东阳木雕工匠雕刻出的大象形象真是栩栩如生,12号院落由国家级工艺美术大师创作的大面积铜雕作品更显精美细腻……

青砖灰瓦间藏匿的是对中原优秀传统文化的传承与重塑,更是对传统建筑中工匠精神和技术工艺的发扬与传承,通过活态保护、传承利用的方式,为非遗提供了展示和发展的空间及载体,实现了历史文脉的延绵赓续。而这,也正是源自亳都·新象项目的一种“守正与创新”。

跨越千里的“一砖一瓦”

“青砖的颜色还是不行,走,再去山西看看。”没想到,一块小小的“跳色”青砖竟成了建设中大大的“绊脚石”。

建设要求,15个院落外墙砌筑的青砖要达到“四色混拼”即“跳色”的效果。团队一方面按设计要求使用从周边地区收集来的老青砖和老石料,另一方面决定打造一批“手工砖”。但手工砖多是在同一配比、同一窑温下烧制,颜色基本一致,“跳色”效果很难实现。

“在山西那会,我们每天开车在街头巷尾、田间地头转悠,边走边打听。”一次偶然机会,团队在山西代县的山上找到一种小土窑,这里的不少土窑都保留了大量陈年砖坯,由于砖坯受氧化程度不同,烧制后的颜色丰富多彩,与项目要求的“四色混拼”效果不谋而合。于是,大批量的“跳色”青砖在山西烧制完成后,跨越千里,陆续运往了郑州……

去年12月,项目所使用的滴水瓦当进入了制样阶段。

别看一片滴水瓦当不过巴掌大小,却是由山西吕氏砖雕传承人根据中原文化特点,亲手绘制线稿并手工制成泥胚样板,在山西窑厂多次调整炉温及土的配合比后烧制而成的。

一次,项目装饰团队开车从山西确认完瓦当烧制样品后返回郑州,途中赶上下大雪,行路十分困难。可屋漏偏逢连夜雨,当晚行至山西与河南三门峡市交界处时,车辆又遇爆胎,几人在车里冻了一晚上,原本5个小时的车程在风雪中行进了近30个小时……几经周折才烧制出令各方满意的瓦当样品。每每说起这段经历,项目装饰经理徐庆迎直呼:“太难了!数不清为一砖一瓦、一个小构件花了多少心思、费了多少心血。”

而此刻,“工匠精神”四个字,仿佛有了更加具象的模样……

一份“沉甸甸”的龙年“春节贺礼”!

推开书院街2号地的大门,各式各样的工程样板映入眼帘。在这块4000平方米的“样板试验田”里,小到滴水瓦当,大到院落一隅,总能找到它们1:1的示范案例。数月前,两栋完整的院落样板楼也曾相继在此拔地而起,直至完成模拟施工的使命后,才悄然退场。一眼望去,15个院落青砖墙样板的色调或冷或暖、砖缝或灰或白;各类柱础样品有高有低、风格或端庄大气或精致秀丽……

“喂,蔡老师您好,柱础样品我们收到了,还有些细节需要调整,能不能麻烦您来趟现场……”通话时间显示为2024年2月1日,第二天就是北方小年。

一周前,项目收到了来自苏州由石雕非遗传承人根据中原文化特点雕刻的柱础样品。在多方联审过程中,提出了一些关于雕刻细节的优化建议。

工期有限,柱础又是建设中的重要一环。如果把柱础样品运至苏州优化后再运回郑州,至少春节以后,而且能否一次优化到位也很难保证。团队思量再三,决定把石雕非遗传承人请至现场,不仅能保证工期,还能保证成优率。

距离2024龙年春节还有七天。

室外飘着雪花,气温低至零下。团队用开水将柱础表面的积雪与结冰融化后,又用吹风机将柱础表面全部吹干,为柱础雕刻创造合适的作业环境。五天后再次验收时,优化后的柱础样品得到了各方高度认可,一致通过!这份充分展示中原传统文化的百公斤柱础样品,也一举成为龙年春节“最重”的“贺礼”!

“温室”不仅保温,更保质!

去年十一月后,郑州的天气一天比一天冷了起来。

项目80%以上的施工人员都是来自专业的传统风貌建筑队伍,有着丰富的施工经验。一天,一名工人在与项目负责人田云生闲谈时说道:“天气越来越冷,古建项目各类构件又多,冬季施工很容易在第二年回暖时出现开裂、返碱等问题”。工人善意的提醒让田云生等人思虑再三,但如果冬季暂停施工,后期大范围装饰工作与其他任务工期将无从保证。

团队集思广益,一番讨论后,决定利用传统风貌建筑楼高相对稳定的特点,打造“温室作业空间”。团队订做了大量岩棉被搭设在建设主体外部,形成封闭的作业空间,同时在内部增加数台热风炮,保证室内持续供暖。当时,“室外数九寒天,室内热火朝天”的大干快上场面也成了大家眼中一种特殊的建设景观。

团队的智慧与努力经受住了时间的考验,不仅保住了工期,还保住了质量。今年春暖花开之时,施工内容经检查后无开裂、返碱等问题出现,当时善意提醒的工人也感慨说:“质量没的说,还是你们办法多啊!”看来,“温室”不仅保温,还保质呢!

前不久,由中国建筑装饰协会组织的传统建筑文旅类观摩交流活动、河南省旅游发展大会活动、全国各地媒体代表观摩团等先后走进项目,项目呈现出的高品质建设成果得到了省市领导、业界专家学者等多方的高度认可。

重塑“商都文化”,助力“古都新生”。建设现场,来自中建八局的近百名管理人员和八百余名劳务工人脚步匆忙,偌大的施工空间却也变得熙熙攘攘。项目逐渐进入“收官”倒计时,而在它东边不远的地方,一条静卧了三千余年的商代城垣遗址见证了八局人两年多来的匠心与初心,它将随项目的日益崛起,与更多现代声音对话古今……(冉得波)